LES MOSAÏQUES DE BASTO.

par BASTO.

Depuis 2006, je me suis lancé dans la réalisation de mosaïques.

Je possède 20 formes différentes, sortes de « tesselles », qui sont déclinées en plus de 120 couleurs et trois tailles calculées suivant le nombre d’or (1.618…)…, soit plus de 16 000 « tesselles »…

Ces 20 formes résultent d’une seule forme « autoportrait de l’artiste », que j’ai dessiné en 2006 sur un mur avec du concentré de tomate.

Cet art consiste en l’agencement de ces 20 « tesselles », dont l’assemblage par connections permet la réalisation de tableaux aux allures de mosaïques aux formes inattendues, enivrantes…

Chaque œuvre est réalisée, construite, à l’horizontale, sur une table, et sous une mezzanine, permettant de photographier l’œuvre achevée, avant d’être déconstruite…

Les pinceaux sont remplacés par une pince à épiler et la peinture par des papiers de couleurs « cerclés de noir » et la toile par une surface présentée à l’horizontal…

Mais dans l’ensemble, la technique reste la même.

La particularité de ces mosaïques est que, « selon la théorie », les « frontières noires » peuvent être comparées à des « artères » urbaines ou rurales, rues, boulevards, avenues, places, mais également aux artères, et autres veines et veinules qui envahissent les corps vivants.

Et enfin et pour finir, les synapses et les neurones du Cerveau.

Certaines « connections » sont invisibles pour le « spectateur », car s’il est libre de voir dans une image les images qu’il veut, l’artiste qui réalise cette image, lui, est libre de cacher ce qu’il désire cacher…

PROLIFÉRATIONS

“Il faut laisser au hasard sa chance.”

Basto

“Pour qu’une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps.”

Gustave Flaubert, Correspondance, À Alfred Le Poittevin, Croisset, septembre 1845.

Le premier geste ne semble répondre à aucun dessein conscient. Libre, la main dépose des traces de couleur sur le support choisi, une toile parfois mais le plus souvent une planche de bois, une plaque de polystyrène que le hasard a posé sur le chemin de l’artiste.

Ce mouvement initial est rapide, furtif comme une ébauche.

Dans ce chaos de formes enchevetrées, insignifiantes, le regard créateur se meut et dessine les contours d’une première figure. Un visage, un oiseau en plein vol, la frêle silhouette d’une crevette ou d’un enfant qui s’amuse.

Mais ce premier trait en appelle un autre qui fait jaillir un poisson un hippocampe ou un loup à côté de l’enfant.

Du chaos initial, les irrégularités du pinceau, la juxtaposition des traces, les menus accidents de la surface, c’est tout un monde minuscule qui se met à vivre, se multiplie et prolifère.

Il arrive parfois que ces figures elles mêmes, disséminées au hasard, en dessinent une plus grande qui les englobe et les rassemble. À moins que ce ne soit dans la grande que les petites ont proliféré.

Toujours est-il que dans ces conditions, mener la figure à la distinction, c’est l’isoler du fond duquel elle procède. Le trait découpe et détache.

Ainsi en explorant toutes les métamorphoses de la perception génératrice, l’acte créateur transfigure L’informe visible en lui donnant les contours de la forme lisible.

Comme les anciens ont apprivoisé l’infiguré du firmament en y dessinant des constellations. Un grand découpage qui rend lisible le visible.

Christophe Trémège

FRAGMENTATIONS

Le philosophe doit pouvoir « découper par espèces suivant les articulations naturelles, en tâchant de ne casser aucune partie, comme le ferait un mauvais boucher sacrificateur. »

Platon, Phèdre, 265e. Traduction Luc Brisson.

« Seule l’inévitable théâtralité de la vie m’intéresse. »

Leonor Fini, Le livre de Leonor Fini, Lausanne, 1975.

« Moi je découpe je découpe du papier du papier du papier aujourd’hui et demain et hier. Moi je découpe je découpe du papier du papier du papier. »

Basto, Correspondance, dimanche 7 novembre 2021.

Présentation du procédé des peintographes.

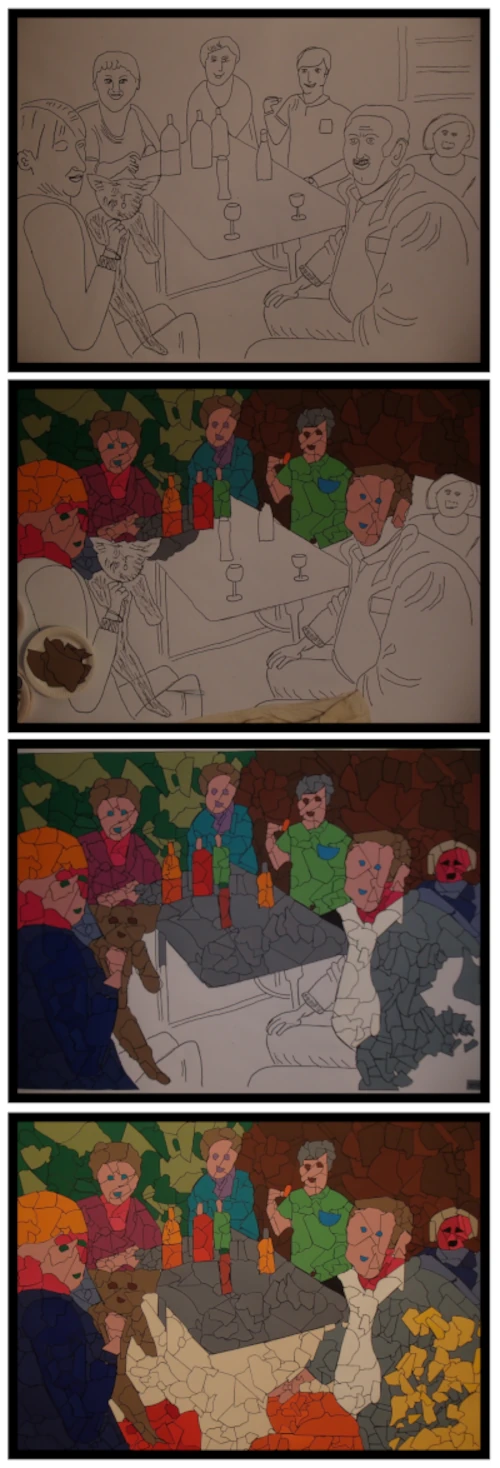

1- Réalisation d’un dessin préparatoire.

2- Recouvrement minutieux du dessin à l’aide de formes préalablement découpées et seulement déposées, sans assise définitive, ni colle ni couture, à la merci d’un courant d’air qui pourrait venir tout défaire. C’est le tracé du dessin qui conditionne la position des formes.

3- Conséquences de l’opération.

– Effacement par dissimulation du trait continu du dessin.

– Apparition d’une nouvelle image composée de fragments colorés. C’est la fabrication d’un double par morcellement.

4- Photographie du résultat qui assure la pérennité du similacre. C’est un double du double, la représentation d’un recouvrement qui cache l’original.

5- Déconstruction.

Les formes sont ensuite redéposées dans leur récipient d’origine.

La représentation, le double, le masque qui montre et cache dans un même mouvement…

L’artiste est toujours resté un homme de théâtre.

Christophe Trémège.

LE JEU DE L’UNITÉ.

Ce

LE JEU DE L’UNITÉ. Ce que créer peut vouloir dire.

“Je pense donc je suis. “ Descartes.

“Je est un autre. “ Rimbaud.

“Je pense donc je poursuis.” Basto.

Éléments pour une phénoménologie de la construction. Quelques pistes.

“La femme aux chats”.

Dernier trimestre 2021.

(Plus ancienne apparition dans ma correspondance SMS avec Seb = le 24 décembre 2021. J’évoque son achat le 13 avril 2022. Il accepte. On s’accorde sur le prix de 150 €, tarif “famille”. Peu significatif au plan économique. Essentiel au plan symbolique pour un équilibre dans l’échange. Il le livre chez moi rue tripière le 16 mai.)

Oeuvre qu’il n’était pas prêt à exposer. Pourquoi?

Signée Basto en bas à droite.

Technique = acrylique sur toile avec rehauts au crayon Posca noir.

Format carré. Dimensions = 89×89.

À propos du support.

Il s’agit d’une toile achetée neuve.

(Seb pouvait utiliser tous types de supports, ramassés ça et là au hasard des rencontres. C’est alors l’occasion qui faisait la fonction.)

Ici par sa fonction, la surface d’inscription est donc destinée à recevoir une composition de graphes et de couleurs. En l’occurrence elle est totalement recouverte.

Gamme chromatique sommaire.

Les trois couleurs primaires = jaune / rouge / bleu.

Quelques rehauts sur les figures et dans le fond = gris / rose / bleu pâle / blanc.

Lignes contours des dessins = un trait noir.

Dialogue fictif avec Seb.

Lui = tu vois ce que je dis?

( question piège puisque Seb était parfaitement conscient du décalage entre le voir et le dire. L’expression n’est donc qu’une façon de parler qui ne renvoie à aucune expérience sensorielle clairement assignable. À la rigueur de sa lettre elle ne veut rien dire. Même si manifestement elle ne dit pas rien puisqu’elle se donne à entendre…)

Moi = pas sûr…

Lui = alors dis– moi ce que tu vois… et si tu ne vois pas ce que je montre alors regarde…

Les figures.

Une femme.

9 chats. ( référence au 9 Muses du tableau intitulé “Les Muses s’amusent”? De la même série et de la même période. Première trace SMS = 9 décembre 2021.

Dans la même veine le 13 décembre “Le triomphe des circassiens”. )

Distribution des figures dans l’espace par juxtaposition. Parataxe. ( procédé omniprésent dans le théâtre de Seb )

Aucune liaison repérable. Aucune référence à un espace.

Pas de profondeur. Aucune perspective. Les figures ne sont d’aucun lieu sinon celui de la toile elle-même.

Leur “avoir lieu” est exclusivement pictural.

Auto référence qui implique la nécessité d’assurer la planéité de la toile comme surface d’inscription. On va voir comment…?

# La femme.

Par ses dimensions c’est la figure la plus importante.

Position légèrement décalée à gauche par rapport au centre géométrique de la toile.

Représentation très schématique reprenant les codes enfantins.

Visage ovale incliné sur la gauche.

De petit traits horizontaux pour la bouche et les yeux. Tous fermés semble-t-il.

(aveugle et muette // avec le thème de “La Lettre verte*” = le silence et l’obscurité.)

Un petit trait vertical pour le nez.

La chevelure est rendue par une masse homogène colorée de gris entourée de 5 segments absolument rectilignes comme tracés à la règle.

Cette sorte de coiffe encadre l’ovale blanc du visage qui ressort par contraste.

La face semble ne montrer qu’un masque d’inexpressivité.

Par un cou mince et allongé la tête se rattache à l’ensemble du corps, ce dernier réduit à un triangle presque isocèle.

Même schématisation qui figure une sorte de robe longue fermée par une rangée de boutons gris qui contrastent sur fond noir.

À la base les deux pieds ressortent. Au sommet les deux bras raides largement détachés du corps ce qui rend discernables les membres qui le constituent.

Toutes les lignes font contours et sont absolument droites.

Au bout de chaque bras des mains géométrisées et surdimensionnées. On distingue facilement tous les doigts. ( référence au montage manuel = cf le procédé)

Le costume de la femme est découpé en deux verticalement selon un axe de symétrie.

Pan de la robe et manche grise sur la gauche.

Pan de la robe et manche noire sur la droite.

En rythme opposé =

# main noire et chaussure noire à gauche.

# main blanche et chaussure grise à droite.

Le corps de la femme est coupé en deux dans une logique de miroir inversé.

Alternance blanc / noir. Le plus souvent gris / noir. C’est une composition rythmique.

Impression générale = simplification de toutes les formes. Géométrisation apparemment naïve du corps de la femme figé dans un hiératisme frontal.

C’est une schématisation plus qu’une représentation.

Aucun mouvement ne l’anime.

Toute dans sa raideur, la figure semble revendiquer de plein droit son statut d’icône qui n’a d’autre épaisseur que celle de la couche de peinture. Aucune concession à la vraisemblance.

La figure ne vit pas. Elle se montre. Elle s’expose au regard, se donne à voir.

# Les chats.

Traces SMS

# Le 8 novembre 2021 = un chat à l’encre de Chine.

# Le 23 novembre 2021 dans le même esprit = un chat à l’encre de chine et couleurs. Même graphisme et même posture.

Dans “La femme aux chats” ils sont au nombre de 9 et leurs images se distribuent régulièrement à la surface de la toile.

Aucun sens de lecture privilégié. Les chats reposent à l’endroit, à l’envers et sur le côté droit de la toile, dans tous les sens sans que cela n’affecte la lisibilité de la représentation. Chaque figure est prise pour elle-même et ne semble entretenir aucune relation avec les autres.

Seule la représentation les fait tenir ensemble.

Même le grand chat qui fait le beau au centre de la toile = appartient-il au même plan que celui de la femme? Parataxe.

Leurs contours sont clairement dessinés d’un trait noir.

Graphisme très net exécuté certainement à l’aide d’un crayon Posca.

Les corps sont colorés de touches noires et grises sur fond blanc avec quelques rehauts rose et bleu pâle.

Ils adoptent tous des postures différentes dans une sorte de catalogue des grâces félines, ces “nobles attitudes” dont parle Baudelaire. (“Les chats”)

Les courbes, les sinuosités qu’ils dessinent, la plasticité, l’élasticité de leurs corps, les postures et les mouvements divers, tout tranche avec l’immobilisme hiératique de la figure féminine qu’aucun souffle de vie ne semble animer.

C’est la multiplicité du mouvement qui s’oppose à la fixité du masque.

Si trois d’entre eux font face, (par hasard?) les six autres chats sont tout à leurs postures, leurs contorsions, comme dessinés sur le vif, indifférents au spectacle.

Un ensemble de variations sur la figure du chat. Jouant, sommeillant, s’étirant, faisant le beau ou sa toilette…

La mobilité des chats, la fluidité des lignes qui forment leurs contours = voilà l’élément dynamique du tableau.

Le chat dans tous ses états. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses coutures. (un thème sur lequel nous aurons à revenir.)

Remarque.

Dans le corpus aristotélicien on pourrait trouver les éléments d’une définition de la conception grecque du mouvement selon laquelle ce n’est pas la forme (“eidos”) qui se déforme mais la matière (“hylè”) qui passe d’une forme à une autre.

La matière est fluente.

Mais la forme (“eidos”) ne peut être que fixe.

En grec “Eidos” désigne la forme mais aussi l’idée.

Dans la métaphysique d’Aristote, comme dans celle de Platon d’ailleurs, l’idée est “fixe” par essence. Lorsque je lui en parlai il y a quelques années, cette considération amusa beaucoup Seb!!!

9 chats différents ou 9 variations sur le même?

Les tailles varient plus ou moins mais sont toutes disproportionnées à l’échelle du corps de la femme.

Les chats occupent manifestement le premier plan puisqu’au moins trois d’entre eux recouvrent le dessin du corps de la femme.

Seb connaissait en substance et par cœur le poème suivant des “Fleurs du Mal”. ( en deux exemplaires dans sa bibliothèque )

Le chat.

Viens mon beau chat sur mon cœur amoureux;

Retiens les griffes de ta patte,

Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,

Mélés de métal et d’agate.

Lorsque mes doigts caressent à loisir

Ta tête et ton dos élastique

Et que ma main s’enivre du plaisir

De palper ton corps électrique

Je vois ma femme en esprit.

Son regard comme le tien aimable bête

Profond et froid coupe et fend comme un dard.

Et, des pieds jusques à la tête,

Un air subtil, un dangereux parfum

Nagent autour de son corps brun.

Charles Baudelaire.

Du même auteur voir aussi =

“Dans ma cervelle se promène

Ainsi qu’en son appartement

Un beau chat fort doux et charmant…

Quand mes yeux vers ce chat que j’aime

Tirés comme par un aimant

Se retournent docilement

Et que je regarde en moi-même.

Je vois avec étonnement

Le feu de ses prunelles pâles,

Clairs fanaux, vivantes opales,

Qui me contemplent fixement.”

Notons toutefois que sur la toile tous les yeux des chats, comme ceux de la femme, demeurent obstinément clos. Le spectateur ne peut pas les regarder le regarder.

Elle se donne à voir mais la toile est aveugle. La correspondance ne passe pas par les yeux.

Alors par quel artifice tout cela tient-il? Le mouvement et l’immobilité? L’un et le multiple?

La femme que nous regardons quand elle ferme les yeux. Et les chats qu’aveugle elle ne voit pas… quand ils font “leur cinéma”, indifférents à nos regards de spectateurs.

# Le fond.

C’est un “patchwork” composé de fragments rouges, bleus et jaunes. Les morceaux semblent COUSUS les uns aux autres.

Une rhapsodie dans son sens étymologique. Du grec “raptô”, “raptein” COUDRE.

À l’époque archaïque les suiveurs d’Homère étaient des rhapsodes. Poètes ambulants, ils cousaient ensemble des épisodes de la tradition épique dont ils N’ÉTAIENT PAS LES AUTEURS… (revenir sur la fonction auctoriale. Cf= “La Lettre verte”*.)

Les formes cousues recouvrent comme un DOUBLE la totalité de la toile. Comme un voile ou un faux voile. Que dissimule t-il? Rien qui ne se puisse voir ni même deviner sinon la blancheur originaire et D’UN SEUL TENANT de la toile.

Mais ce n’est peut-être pas ce qui est dissimulé qui compte.

L’essentiel est de donner à voir que le fond sur lequel les figures se détachent est un faux-semblant qui mime, qui joue le JEU de L’UNITÉ. Mais d’une unité qui se sait, qui se montre comme composée de fragments comme des ÉCLATS DE SCHIZES.

Sur L’UNITÉ du JE qui joue le JEU DE L’UNITÉ = cf “La lettre verte”*.

Un faux-semblant donc comme une illusion qui trompe l’oeil ou l’esprit… mais jusqu’où?

Les fragments sont cousus ou plus exactement ils donnent l’impression de l’être. Ils sont représentés COMME SI…

De petit traits de peinture blanche viennent figurer entre les morceaux des points de suture, des attaches. Un geste de rhapsode revendiqué qui fait illusion mais ne se cache pas de le faire quand il configure un espace de représentation feint constitué d’un faux patchwork qui recouvre le vrai tissage de la toile.

C’est sur un artifice, un artefact, un fond construit de toutes pièces que les figures de la femme et des chats se détachent, s’inscrivent, s’écrivent, s’organisent pour accéder à leur lisibilité.

Ici les éléments du PUZZLE sont accollés par suturation. (cf = “La Lettre verte”*.)

# Illusion toutefois = faux assemblage et fausses coutures.

# Est-ce vraiment un puzzle puisque la place des pièces n’est pas prédéterminée par un dessin préalable? Et si c’était le cas ce dessin est de toute façon INVISIBLE…

Dans sa construction “La femme aux chats” obéit à une LOGIQUE INVERSE à celle mise en œuvre par le PROCÉDÉ*** inventé par Seb à partir de ses FORMES prédécoupées. Un dispositif à étudier de près mais fonctionnant dans ses grandes lignes selon les règles suivantes :

# réalisation d’un DESSIN PRÉPARATOIRE.

# RECOUVREMENT minutieux du dessin à l’aide des FORMES découpées et seulement déposées, sans assise définitive, ni colle ni couture, à la merci d’un courant d’air qui pourrait venir tout défaire.

C’est le tracé qui conditionne la position.

# conséquences de l’opération =

– EFFACEMENT par dissimulation du TRAIT CONTINU du dessin.

– apparition d’une nouvelle image composée de FRAGMENTS colorés. Fabrication d’un DOUBLE par MORCELLEMENT.

– PHOTOGRAPHIE du résultat qui assure la pérennité du simulacre.

C’est un DOUBLE du DOUBLE, la représentation d’un recouvrement qui cache l’original.

# déconstruction = les formes, ou pièces, sont ensuite redéposées une à une dans leur récipient d’origine.

Ce qui est offert au regard du spectateur = un DOUBLE.

Dans le cas du PROCÉDÉ le dessin est recouvert par fragmentation provisoire.

Le TRAIT est DESSOUS. CACHÉ.

Dans “La femme aux chats” c’est le fond faussement fragmenté qui sert de support au dessin.

Le TRAIT est DESSUS. EXPOSÉ.

Une explication peut-être la réticence de Seb à exposer les œuvres réalisées HORS “PROCÉDÉ”… (à étudier)

Dans “La femme aux chats” quoi qu’il en soit c’est le fond illusoirement cousu qui sert de support au dessin.

Mais que dire d’une illusion qui se revendique comme telle quand le schématisme du TROMPE L’OEIL ne laisse aucun doute sur le fait que l’oeil voit qu’il est trompé?

Modeste, le geste de peindre saurait-il qu’il ne sait pas faire pleinement l’illusion?

Naïveté feinte ou vraie maladresse qui s’exhibe?

Qui pourrait croire que c’est un VRAI patchwork cousu main quand la main ne fait que peindre la REPRÉSENTATION, le DOUBLE ou la doublure d’une couverture faite de fragments cousus? Un leurre?

Comme dans son théâtre la “voix off” de Seb =

“Détrompez-vous si vous ne voyez pas que je vous TROMPE.

Je sais que vous savez que je vous trompe. Trop d’indices disséminés. Vous voyez bien ce que je vous donne à voir!!!!!”

Qu’il peigne ou qu’il écrive Seb était avant tout un homme de THÉÂTRE.

Cf. Dernière phrase de “La Lettre verte”* en forme d’apostrophe = “Je me TROMPE, dis?”

Alors c’est VRAI = l’espace de la représentation est FAUX. Mais c’est un FAUX qui se voit, qui ne fait pas semblant de faire semblant. Un FAUX qui sonne JUSTE parce qu’il ne ment pas.

( références à L’HONNÊTETÉ dans “La Lettre verte*” et dans “Les Crapules**” à relever et à étudier. )

Un FAUX qui déjoue l’évidence des faux-semblants et les faux-semblants de l’évidence. (Toujours le chiasme!!)

Au total derrière son apparence enfantine l’oeuvre manifeste une grande rigueur de construction,

empruntant à une logique très complexe dont on retrouve les marques partout dans le travail de Seb. Son fondement = un corpus D’IDÉES FIXES qui font retour comme des obsessions. Comment faire tenir ensemble tous les FRAGMENTS qui forment le TOUT de la perception? Par quel artifice le JEU de L’UNITÉ de l’oeuvre peut-il garantir L’UNITÉ du JE de son “auteur”?

Remarque.

Il y a au moins 2 façons pour un énoncé d’être faux.

1- le FAUX peut être le contraire du VRAI. (Logique formelle, propositionnelle ou mathématique.)

2- le FAUX peut être autre chose. Et se faire l’antithèse du JUSTE.

a- un geste ou une parole qui SONNE FAUX. En éthique par exemple.

b- un accord qui SONNE FAUX en acoustique musicale. Question d’harmonie.

Si la première n’a que peu d’occurrence à l’horizon “du monde selon Seb”, la seconde est au cœur d’un verbe comme à l’origine d’un geste qui jamais ne sonne faux…

Notes.

* “La Lettre verte”, sous le pseudonyme de Miss Yves.

Sorte de long poème en prose composé sous forme épistolaire où se mêlent de façon troublante et jusqu’à l’indiscernabilité les identités du locuteur et de la destinataire.

** “Les Crapules”, sous le pseudonyme de Émile B.

Théâtre. Boutade en deux parties.

Sur la gémellité, le double, le miroir, les apparences et les faux-semblants.

*** Est ici fait référence à Raymond Roussel, “Comment j’ai écrit certains de mes livres”. 1935.

” Le procédé évolua et je fus conduit à prendre une phrase quelconque dont je tirais des images en les disloquant, un peu comme s’il se fût agi d’en extraire des dessins de rébus”.

Christophe Trémege, octobre 2022.

que créer peut vouloir dire.

“Je pense donc je suis. ” Descartes.

“Je est un autre”. Rimbaud.

“Je pense donc je poursuis”. Basto.

Éléments pour une phénoménologie de la construction. Quelques pistes.

“La femme aux chats”.

Dernier trimestre 2021.

(Plus ancienne apparition dans ma correspondance SMS avec Seb = le 24 décembre 2021. J’évoque son achat le 13 avril 2022. Il accepte. On s’accorde sur le prix de 150 €, tarif “famille”. Peu significatif au plan économique. Essentiel au plan symbolique pour un équilibre dans l’échange. Il le livre chez moi rue tripière le 16 mai.)

Oeuvre qu’il n’était pas prêt à exposer. Pourquoi?

Signée Basto en bas à droite.

Technique = acrylique sur toile avec rehauts au crayon Posca noir.

Format carré. Dimensions = 89×89.

À propos du support.

Il s’agit d’une toile achetée neuve.

(Seb pouvait utiliser tous types de supports, ramassés ça et là au hasard des rencontres. C’est alors l’occasion qui faisait la fonction.)

Ici par sa fonction, la surface d’inscription est donc destinée à recevoir une composition de graphes et de couleurs. En l’occurrence elle est totalement recouverte.

Gamme chromatique sommaire.

Les trois couleurs primaires = jaune / rouge / bleu.

Quelques rehauts sur les figures et dans le fond = gris / rose / bleu pâle / blanc.

Lignes contours des dessins = un trait noir.

Dialogue fictif avec Seb.

Lui = tu VOIS ce que je DIS?

( question piège puisque Seb était parfaitement conscient du décalage entre le VOIR et le DIRE. L’expression n’est donc qu’une FAÇON DE PARLER qui ne renvoie à aucune expérience sensorielle clairement assignable. À la rigueur de sa lettre elle ne VEUT RIEN DIRE. Même si manifestement elle NE DIT PAS RIEN puisqu’elle se donne à ENTENDRE…)

Moi = pas sûr…

Lui = alors DIS- moi ce que tu VOIS… et si tu ne VOIS pas ce que je MONTRE alors REGARDE…

Les figures.

Une femme.

9 chats. ( référence au 9 Muses du tableau intitulé “Les Muses s’amusent”? De la même série et de la même période. Première trace SMS = 9 décembre 2021.

Dans la même veine le 13 décembre “Le triomphe des circassiens”. )

Distribution des figures dans l’espace par juxtaposition. Parataxe. ( procédé omniprésent dans le théâtre de Seb )

Aucune liaison repérable. Aucune référence à un espace.

Pas de profondeur. Aucune perspective. Les figures ne sont D’AUCUN LIEU sinon celui de la toile elle-même.

Leur “avoir lieu” est exclusivement pictural.

Auto référence qui implique la nécessité d’assurer la planéité de la toile comme surface d’inscription. On va voir comment…?

# La femme.

Par ses dimensions c’est la figure la plus importante.

Position légèrement décalée à gauche par rapport au centre géométrique de la toile.

Représentation très schématique reprenant les codes enfantins.

Visage ovale incliné sur la gauche.

De petit traits horizontaux pour la bouche et les yeux. Tous fermés semble-t-il.

(AVEUGLE et MUETTE // avec le thème de “La Lettre verte*” = le SILENCE et L’OBSCURITÉ.)

Un petit trait vertical pour le nez.

La chevelure est rendue par une masse homogène colorée de gris entourée de 5 segments absolument rectilignes comme tracés à la règle.

Cette sorte de coiffe encadre l’ovale blanc du visage qui ressort par contraste.

La face semble ne montrer qu’un MASQUE d’inexpressivité.

Par un cou mince et allongé la tête se rattache à l’ensemble du corps, ce dernier réduit à un triangle presque isocèle.

Même schématisation qui figure une sorte de robe longue fermée par une rangée de boutons gris qui contrastent sur fond noir.

À la base les deux pieds ressortent. Au sommet les deux bras raides largement détachés du corps ce qui rend discernables les membres qui le constituent.

Toutes les LIGNES font CONTOURS et sont absolument droites.

Au bout de chaque bras des mains géométrisées et surdimensionnées. On distingue facilement tous les doigts. ( référence au montage manuel = cf le procédé)

Le costume de la femme est découpé en deux verticalement selon un axe de symétrie.

Pan de la robe et manche grise sur la gauche.

Pan de la robe et manche noire sur la droite.

En rythme opposé =

# main noire et chaussure noire à gauche.

# main blanche et chaussure grise à droite.

Le CORPS de la femme est COUPÉ en DEUX dans une logique de MIROIR INVERSÉ.

Alternance blanc / noir. Le plus souvent gris / noir. C’est une composition rythmique.

Impression générale = simplification de toutes les formes. Géométrisation apparemment naïve du corps de la femme FIGÉ dans un HIÉRATISME FRONTAL.

C’est une schématisation plus qu’une représentation.

Aucun mouvement ne l’anime.

Toute dans sa raideur, la figure semble revendiquer de plein droit son statut d’icône qui n’a d’autre épaisseur que celle de la couche de peinture. Aucune concession à la vraisemblance.

La figure ne vit pas. Elle se MONTRE. Elle s’expose au regard, se donne à VOIR.

# Les chats.

Traces SMS

# Le 8 novembre 2021 = un chat à l’encre de Chine.

# Le 23 novembre 2021 dans le même esprit = un chat à l’encre de chine et couleurs. Même graphisme et même posture.

Dans “La femme aux chats” ils sont au nombre de 9 et leurs images se distribuent régulièrement à la surface de la toile.

Aucun sens de lecture privilégié. Les chats reposent à l’endroit, à l’envers et sur le côté droit de la toile, dans TOUS LES SENS, sans que cela n’affecte la lisibilité de la représentation. Chaque figure est prise pour elle-même et ne semble entretenir AUCUNE RELATION avec les AUTRES.

Seule la représentation les fait tenir ensemble.

Même le grand chat qui fait le beau au centre de la toile = appartient-il au même plan que celui de la femme? Parataxe.

Leurs contours sont clairement dessinés d’un trait noir.

Graphisme très net exécuté certainement à l’aide d’un crayon Posca.

Les corps sont colorés de touches noires et grises sur fond blanc avec quelques rehauts rose et bleu pâle.

Ils adoptent tous des postures différentes dans une sorte de catalogue des grâces félines, ces “nobles attitudes” dont parle Baudelaire. (“Les chats”)

Les courbes, les sinuosités qu’ils dessinent, la PLASTICITÉ, L’ÉLASTICITÉ de leurs corps, les postures et les mouvements divers, tout tranche avec l’immobilisme hiératique de la figure féminine qu’aucun souffle de vie ne semble animer.

C’est la multiplicité du mouvement qui s’oppose à la fixité du masque.

Si trois d’entre eux font face, (par hasard?) les six autres chats sont tout à leurs postures, leurs contorsions, comme dessinés sur le vif, indifférents au spectacle.

Un ensemble de variations sur la figure du chat. Jouant, sommeillant, s’étirant, faisant le beau ou sa toilette…

La mobilité des chats, la fluidité des lignes qui forment leurs contours = voilà l’élément dynamique du tableau.

Le chat dans tous ses états. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses COUTURES. (un thème sur lequel nous aurons à revenir.)

Remarque.

Dans le corpus aristotélicien on pourrait trouver les éléments d’une définition de la conception grecque du MOUVEMENT selon laquelle ce n’est pas la FORME (“eidos”) qui se déforme mais la MATIÈRE (“hylè”) qui passe d’une forme à une autre.

La MATIÈRE est fluente.

Mais la FORME (“eidos”) ne peut être que FIXE.

En grec “Eidos” désigne la FORME mais aussi L’IDÉE.

Dans la métaphysique d’Aristote, comme dans celle de Platon d’ailleurs, l’IDÉE est “FIXE” par ESSENCE. Lorsque je lui en parlai il y a quelques années, cette considération amusa beaucoup Seb!!!

9 chats différents ou 9 variations sur le même?

Les tailles varient plus ou moins mais sont toutes disproportionnées à l’échelle du corps de la femme.

Les chats occupent manifestement le premier plan puisqu’au moins trois d’entre eux recouvrent le dessin du corps de la femme.

Seb connaissait en substance et par cœur le poème suivant des “Fleurs du Mal”. ( en deux exemplaires dans sa bibliothèque )

Le chat.

Viens mon beau chat sur mon cœur amoureux;

Retiens les griffes de ta patte,

Et laisse-moi plonger dans tes beaux YEUX,

Mélés de métal et d’agate.

Lorsque mes doigts caressent à loisir

Ta tête et ton dos ÉLASTIQUE

Et que ma main s’enivre du plaisir

De palper ton corps ÉLECTRIQUE

Je VOIS ma FEMME EN ESPRIT.

Son REGARD comme le tien aimable bête

Profond et froid coupe et fend comme un dard.

Et, des pieds jusques à la tête,

Un air subtil, un dangereux parfum

Nagent autour de son corps brun.

Charles Baudelaire.

Du même auteur voir aussi =

“Dans ma CERVELLE SE PROMÈNE

Ainsi qu’en son appartement

Un beau chat fort doux et charmant…

Quand mes YEUX vers ce chat que j’aime

Tirés comme par un aimant

Se retournent docilement

Et que je REGARDE EN MOI-MÊME

Je VOIS avec étonnement

Le feu de ses prunelles pâles,

Clairs fanaux, vivantes opales,

Qui me CONTEMPLENT FIXEMENT.”

Notons toutefois que sur la toile tous les YEUX des chats, comme ceux de la femme, demeurent obstinément CLOS. Le spectateur ne peut pas les regarder le regarder.

Elle se donne à voir mais la toile est AVEUGLE. La correspondance ne passe pas par les yeux.

Alors par quel artifice tout cela tient-il? Le mouvement et l’immobilité? L’un et le multiple?

La femme que nous regardons quand elle ferme les yeux. Et les chats qu’aveugle elle ne voit pas… quand ils font “leur cinéma”, indifférents à nos regards de spectateurs.

# Le fond.

C’est un “patchwork” composé de fragments rouges, bleus et jaunes. Les morceaux semblent COUSUS les uns aux autres.

Une rhapsodie dans son sens étymologique. Du grec “raptô”, “raptein” COUDRE.

À l’époque archaïque les suiveurs d’Homère étaient des rhapsodes. Poètes ambulants, ils cousaient ensemble des épisodes de la tradition épique dont ils N’ÉTAIENT PAS LES AUTEURS… (revenir sur la fonction auctoriale. Cf= “La Lettre verte”*.)

Les formes cousues recouvrent comme un DOUBLE la totalité de la toile. Comme un voile ou un faux voile. Que dissimule t-il? Rien qui ne se puisse voir ni même deviner sinon la blancheur originaire et D’UN SEUL TENANT de la toile.

Mais ce n’est peut-être pas ce qui est dissimulé qui compte.

L’essentiel est de donner à voir que le fond sur lequel les figures se détachent est un faux-semblant qui mime, qui joue le JEU de L’UNITÉ. Mais d’une unité qui se sait, qui se montre comme composée de fragments comme des ÉCLATS DE SCHIZES.

Sur L’UNITÉ du JE qui joue le JEU DE L’UNITÉ = cf “La lettre verte”*.

Un faux-semblant donc comme une illusion qui trompe l’oeil ou l’esprit… mais jusqu’où?

Les fragments sont cousus ou plus exactement ils donnent l’impression de l’être. Ils sont représentés COMME SI…

De petit traits de peinture blanche viennent figurer entre les morceaux des points de suture, des attaches. Un geste de rhapsode revendiqué qui fait illusion mais ne se cache pas de le faire quand il configure un espace de représentation feint constitué d’un faux patchwork qui recouvre le vrai tissage de la toile.

C’est sur un artifice, un artefact, un fond construit de toutes pièces que les figures de la femme et des chats se détachent, s’inscrivent, s’écrivent, s’organisent pour accéder à leur lisibilité.

Ici les éléments du PUZZLE sont accollés par suturation. (cf = “La Lettre verte”*.)

# Illusion toutefois = faux assemblage et fausses coutures.

# Est-ce vraiment un puzzle puisque la place des pièces n’est pas prédéterminée par un dessin préalable? Et si c’était le cas ce dessin est de toute façon INVISIBLE…

Dans sa construction “La femme aux chats” obéit à une LOGIQUE INVERSE à celle mise en œuvre par le PROCÉDÉ*** inventé par Seb à partir de ses FORMES prédécoupées. Un dispositif à étudier de près mais fonctionnant dans ses grandes lignes selon les règles suivantes :

# réalisation d’un DESSIN PRÉPARATOIRE.

# RECOUVREMENT minutieux du dessin à l’aide des FORMES découpées et seulement déposées, sans assise définitive, ni colle ni couture, à la merci d’un courant d’air qui pourrait venir tout défaire.

C’est le tracé qui conditionne la position.

# conséquences de l’opération =

– EFFACEMENT par dissimulation du TRAIT CONTINU du dessin.

– apparition d’une nouvelle image composée de FRAGMENTS colorés. Fabrication d’un DOUBLE par MORCELLEMENT.

– PHOTOGRAPHIE du résultat qui assure la pérennité du simulacre.

C’est un DOUBLE du DOUBLE, la représentation d’un recouvrement qui cache l’original.

# déconstruction = les formes, ou pièces, sont ensuite redéposées une à une dans leur récipient d’origine.

Ce qui est offert au regard du spectateur = un DOUBLE.

Dans le cas du PROCÉDÉ le dessin est recouvert par fragmentation provisoire.

Le TRAIT est DESSOUS. CACHÉ.

Dans “La femme aux chats” c’est le fond faussement fragmenté qui sert de support au dessin.

Le TRAIT est DESSUS. EXPOSÉ.

Une explication peut-être la réticence de Seb à exposer les œuvres réalisées HORS “PROCÉDÉ”… (à étudier)

Dans “La femme aux chats” quoi qu’il en soit c’est le fond illusoirement cousu qui sert de support au dessin.

Mais que dire d’une illusion qui se revendique comme telle quand le schématisme du TROMPE L’OEIL ne laisse aucun doute sur le fait que l’oeil voit qu’il est trompé?

Modeste, le geste de peindre saurait-il qu’il ne sait pas faire pleinement l’illusion?

Naïveté feinte ou vraie maladresse qui s’exhibe?

Qui pourrait croire que c’est un VRAI patchwork cousu main quand la main ne fait que peindre la REPRÉSENTATION, le DOUBLE ou la doublure d’une couverture faite de fragments cousus? Un leurre?

Comme dans son théâtre la “voix off” de Seb =

“Détrompez-vous si vous ne voyez pas que je vous TROMPE.

Je sais que vous savez que je vous trompe. Trop d’indices disséminés. Vous voyez bien ce que je vous donne à voir!!!!!”

Qu’il peigne ou qu’il écrive Seb était avant tout un homme de THÉÂTRE.

Cf. Dernière phrase de “La Lettre verte”* en forme d’apostrophe = “Je me TROMPE, dis?”

Alors c’est VRAI = l’espace de la représentation est FAUX. Mais c’est un FAUX qui se voit, qui ne fait pas semblant de faire semblant. Un FAUX qui sonne JUSTE parce qu’il ne ment pas.

( références à L’HONNÊTETÉ dans “La Lettre verte*” et dans “Les Crapules**” à relever et à étudier. )

Un FAUX qui déjoue l’évidence des faux-semblants et les faux-semblants de l’évidence. (Toujours le chiasme!!)

Au total derrière son apparence enfantine l’oeuvre manifeste une grande rigueur de construction,

empruntant à une logique très complexe dont on retrouve les marques partout dans le travail de Seb. Son fondement = un corpus D’IDÉES FIXES qui font retour comme des obsessions. Comment faire tenir ensemble tous les FRAGMENTS qui forment le TOUT de la perception? Par quel artifice le JEU de L’UNITÉ de l’oeuvre peut-il garantir L’UNITÉ du JE de son “auteur”?

Remarque.

Il y a au moins 2 façons pour un énoncé d’être faux.

1- le FAUX peut être le contraire du VRAI. (Logique formelle, propositionnelle ou mathématique.)

2- le FAUX peut être autre chose. Et se faire l’antithèse du JUSTE.

a- un geste ou une parole qui SONNE FAUX. En éthique par exemple.

b- un accord qui SONNE FAUX en acoustique musicale. Question d’harmonie.

Si la première n’a que peu d’occurrence à l’horizon “du monde selon Seb”, la seconde est au cœur d’un verbe comme à l’origine d’un geste qui jamais ne sonne faux…

Notes.

* “La Lettre verte”, sous le pseudonyme de Miss Yves.

Sorte de long poème en prose composé sous forme épistolaire où se mêlent de façon troublante et jusqu’à l’indiscernabilité les identités du locuteur et de la destinataire.

** “Les Crapules”, sous le pseudonyme de Émile B.

Théâtre. Boutade en deux parties.

Sur la gémellité, le double, le miroir, les apparences et les faux-semblants.

*** Est ici fait référence à Raymond Roussel, “Comment j’ai écrit certains de mes livres”. 1935.

” Le procédé évolua et je fus conduit à prendre une phrase quelconque dont je tirais des images en les disloquant, un peu comme s’il se fût agi d’en extraire des dessins de rébus”.

Christophe.

Octobre 2022.